Nachhaltige Energietechnik für Hamburger Einfamilienhäuser im Bestand

Entwicklung von nachhaltigen Energielösungen für Hamburger Einfamilienhäuser im Bestand - Eigenes Erdkollektoren Messfeld und Forschungs- und Prüfanlage in Hamburg zur Optimierung Ihrer massgeschneiderten Energieversorgung mit Erdkollektoren.

Beratung und Softwareentwicklung für Einfamilienhäuser

Wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Haustechnik und der konsequenten Integration erneuerbarer Energien aus Ihrem Gartengrundstück. Dabei liegt unser Focus auf der Hamburger Eigentumsimmobilie im Bestand. Vorzugsweise steht Ihr haus auf einem Gartengrundstpück von mindestens 500 Quadratmetern. Wir erarbeiten für Sie eine massgeschneiderte Energieversorung auf der Grundlage von unverwüstlichen Erdkollektoren, die obeflächennah verlegt werden. Die Haltbarkeit ist praktisch unbegrenzt.

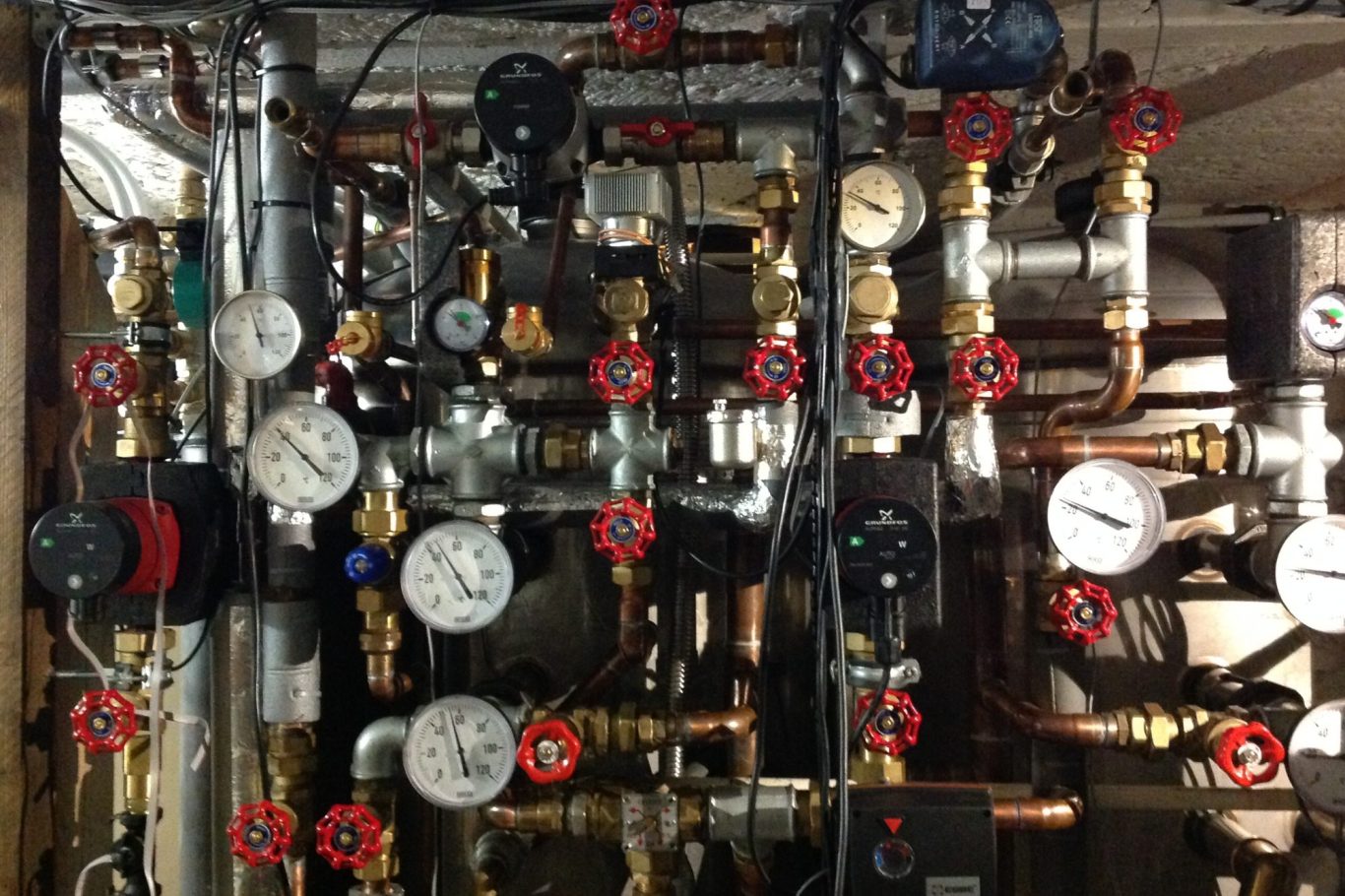

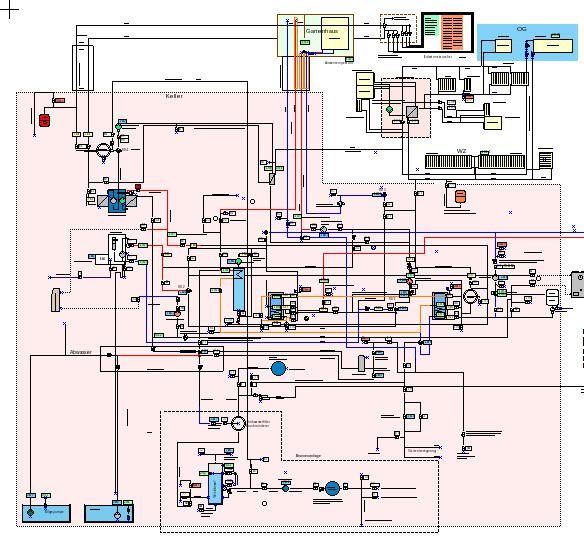

Referenz - und Prüfanlage in Hamburg

Unsere Forschungs- und Prüfanlage am Standort Hamburg-Tonndorf ist Deutschlands einzige Spezialanlage zur Simulation unerschiedlichster Betriebszustände multivalenter Anlagen zur Nutzung von Umweltenergie. Hier prüfen wir die für Sie etwickelte Software auf Herz und Nieren in unserem Erdkollektorensystem mit einzigartigen regelungstechnischen und hydraulischen Optionen.

Innovative Technologien sichern Bio-Kompatibilität

Erdkollektoren kühlen den Boden ab und beeinflussen das Wachsum und die Vitalität Ihreer Gartenbepflanzung. Mit Technologien wie Saftflusssensoren und Dendrometern erforschen und dokumentieren wir die Vitalitätswerte ausgewählter Gartenbäume. Wir erarbeiten engmaschige Referenzdaten für Vitalitätseffekte aus Lokalklima, Nutzungsverhalten, Energiebedarf und Anlageneffizienz. Diese Daten fließen in die Parametrierung Ihrer Anlage ein.

Ihr Partner für klimagesteuerte Energietechnik

Expertise aus Hamburg für Hamburg

Mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Erdkollektoren- und Regelungstechnik bieten wir Ihnen gezielte Beratungen für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmeversorgung Ihres Einfamilienhauses im Bestand. Unsere hauseigene Referenz- und Prüfanlage garantiert höchste Betriebssicherheit und Effizienz auch in nicht zeitgemäß gedämmten Häudern, die nicht immer mit Fussbodenheizung ausgestattet werden können. Hier liegt unsere Expertise in der Programmierung einer für Ihr Anwesen massgeschneiderten, augeklügelten Regelungstechnik, die sowohl Wetterptognosen als auch Klimaeinflüsse berücksichtigt, um Umweltwärme höchst effizient für Ihr Eigenheim zu nutzen. Vertrauen Sie den Experten in Hamburg!

Einfamilienhäuser im Bestand brauchen massgeschneiderte Energielösungen

Die Gebäudeheizung machte 2018 67% des Energieverbrauchs im privaten Haushalt aus. Bei der Heizenergie kann daher am meisten eingespart und durch Umweltenergie ersetzt werden. Wie bei jeder energetischen Bilanz gilt, je kleiner die Einheit desto geringer die Effizienz bei jedem Wandlungsprozess, auch bei der Raumwärme. Das klassische Einfamilienhaus hat daher gegenüber dem Mehrfamilienhaus und noch größeren Einheiten bei gleicher Bauweise grundsätzlich eine schlechte Energiebilanz. Bestandsimmobilien sind energetisch oft wenig effizient, denn sie haben einen hohen Wärmebedarf, der im EFH inzwischen zu einer großen finanziellen Belastung wird.

Natürlich wäre es wünschenswert, wenn hier schnell durch nachträgliche Dämmung Abhilfe geschafft werden könnte, dies ist jedoch äußerst aufwändig und nicht jede Immobilie ist aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten mit vertretbarem Aufwand zeitnah energetisch sanierbar. Wir brauchen daher Lösungen um den absehbar hohen Verbrauch an Heizenergie überwiegend durch Umweltwärme zu decken, denn das Verbrennen fossiler Energieträger muss reduziert werden.

Im Hamburger Immobilienbestand zählen ältere Einfamilienhäuser aufgrund ihrer kleinen Einheiten und der geringen Investitionsmittel der Eigentümer naturgemäß zu den energetisch ungünstigsten Immobilientypen. Hier gilt es geeignete Lösungen zu finden um dennoch nachhaltig und unabhängig von Fossilien Primärenergieträgern den Wärmebedarf zu decken.

Die Rahmenbedingungen sind wie folgt:

- Gesetzliche Vorgaben verpflichten zur Reduzierung des Einsatzes fossiler Energieträger

- Die Arbeitspreise für Erdgas (dem Hauptenergieträger im Hamburger EFM) nähern sich unaufhaltsam dem Arbeitspreis für Elektrizität.

- Eine nachhaltige Wärmeversorgung muss Umweltwärme einbeziehen. Die Verbrennung von rezenter Biomasse (einschließlich Holzpellets) ist weder nachhaltig noch umweltverträglich oder Massentauglich und kann nur in Einzelfällen eine Lösung sein.

- Eine direkte Nutzung von Umweltenergie ist in Hamburg nur durch Solarkollektoren im Sommerhalbjahr möglich. Im Winterhalbjahr leisten Solarkollektoren dagegen kaum einen Beitrag zur Wärmeversorgung.

- Das Heizen mit Strom, der hochwertigsten Energieform ist möglich, verbietet sich im energetisch unsanierten Hamburger EFH allerdings aus Kostengründen. Niedrigenergiehäuser mit einem Wärmebedarf von unter 70 kWh/m² Wohnfläche sind hier die Ausnahme. Hiermit verlassen wir jedoch den Altbaubereich, dem sich KEHC ausschließlich widmet.

- Die direkte Wärmeversorgung durch Photovoltaik ist grundsätzlich gleichzusetzen mit der direkten (ohmschen) Wärmeerzeugung aus dem Stromnetz, der hochwertigsten Energieform, denn diese Energie könnte auch ins Netz eingespeist werden um andernorts effizienter genutzt zu werden. Allenfalls im Niedrigenergiehaus kann am Standort Hamburg durch die Kombination von Photovoltaik und Strahlungsheizkörpern ohne zusätzliche Energiequelle geheizt werden. Diese Technik ist daher (noch) eine Nischenanwendung.

- Es ist daher geboten, Elektrizität zu Heizungszwecken nur einzusetzen um mittels einer Wärmepumpe Umweltwärme auf ein höheres und damit nutzbares Energieniveau zu heben.

Umweltwärme in das Haus bringen

Umweltwärme kann grundsätzlich aus 3 verschiedenen Quellen stammen.

- Sonneneinstrahlung als direkte Wärmequelle: 800-1000 kWh/m²a

Hier finden Sie die Geeigneten Flächen auf Ihren Dächern

https://www.hamburgenergie.de/ueber-uns/energieerzeugung/solaratlas/

Sonneneinstrahlung Kann mittels Solarkollektor direkt zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Der Wirkungsgrad ist mit 60 bis 75% hoch. Leider kann in Hamburg nur außerhalb der Heizperiode nennenswert Umweltenergie direkt gewonnen werden, da Solarkollektoren bei bedecktem Himmel nicht gut funktionieren. Im Sommer muss dagegen Wärme abgeführt werden, für die bei Kleinanlagen keine Speichermöglichkeiten gegeben sind.

Solarzellen (Photovoltaik) konvertieren Sonnenlicht direkt in Elektrizität, funktionieren auch bei bedecktem Himmel, haben aber einen vergleichsweise geringen Wirkungsgrad von selten über 20%, wodurch große Flächen benötigt werden, um ein Hamburger Altbau EFH auch im Winter ohne zusätzliche Energiequelle beheizen zu können.

2. Luft als Wärmequelle: Hamburg ist ein eher kühler Standort.

Hier finden sie die Lufttemperaturen für Hamburg

https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/monatswerte-station.asp?id=10147

Luft kann mittels einer Wärmepumpe zum Heizen genutzt werden. Es liegt allerdings in der Natur der Sache, dass dieses Umweltmedium immer dann auch kalt ist, wenn wir Heizwärme brauchen. Es also genau dann mittels Wärmepumpe abzukühlen, wenn es ohnehin schon das kälteste verfügbare Umweltmedium ist, ist sehr ineffizient.

Dennoch sieht man diese sogenannten Luft-Wasser Wärmepumpen aktuell überall entstehen. Der Grund hierfür ist nicht die Wirtschaftlichkeit oder Nachhaltigkeit, sondern ausschließlich der vergleichsweise geringe Preis für die Außenanlage, den Luftwärmetauscher und die einfache Installation, die auch auf dem kleinsten Grundstück noch mögklich ist und notfalls von jedem durchgeführt werden kann, der auch eine (Split)Klimaanlage anschließen kann. Der Wirkungsgrad (Leistungszahl) im Jahreslauf ist selten besser als 2. Die Heizkosten pro kWh Wärme belaufen sich dann etwa auf 50% des vereinbarten Leistungspreises für Elektrizität. Dieser Wert kann noch ungünstiger ausfallen, wenn aus Platzgründen die gesamte Anlage im Aussenbereich installiert wird und so auch die Abwärme des Kompressors zum großen Teil nicht dem Haus zugute kommt. Durch Kaltstarts bei Frost leidet zudem die Lebensdauer der Maschine. Es wird leider häufig versucht den Besitzern von Bestandsimmobilien solche Anlagen zu verkaufen. Werbemerkmale sind die klobigen Luftwärmetauscher, die form- und farbschön inszeniert werden, als handle es sich um Designerstücke.

3. Boden als Wärmequelle: Wenn Heizwärme gebraucht wird ist der Boden bereits in wenigen Metern Tiefe immer deutlich wärmer als die Luft. Die Ausnahme sind nur ganz wenige kurze Wetterepisoden im Jahr, die Invasionswetterlagen. Den Boden mit einem Erdkollektor abzukühlen um mittels eine Sole-Wasser Wärmepumpe Heizwärme zu gewinnen ermöglicht Leistungszahlen von 3-6. Für einen Teil der elektrische Energie, die man kaufen muss oder per PV-Ankage selbst herstellt, erhält man also 2-5 Teile Umweltwärme „gratis“ dazu. Für viele Hamburger Bestands EVH ist diese Wärmequelle die best geignete und KEHC widmet sich daher ausschließlich dem Erdkollektor.

4. Grundwasser als Wärmequelle: Wie der Boden ist auch das Grundwasser in der Heizperiode zumeist deutlich wärmer als die Luft. Wasser läßt sich zudem sehr effizient abkühlen und enthält viel Energie. Die Grundwasser- Wärmepumpe wäre daher die am besten geeignete Umwelt-Wärmequelle für jede Heizanwendung. Schließlich lassen sich die höchsten Leistungszahlen von bis zu 7 erreichen. Es gibt jedoch eine Reihe von Rahmenbedingungen, die eine Grundwsssernutzung in der Masse sehr erschweren. Einige seine hier kurz aufgeführt, ansonsten sei auf die Literatur verwiesen.

4.1. Grundwassernutzung unterliegt strengen Regeln und ist nicht überall erlaubt. Es ist daher nur ein kleiner Teil der Hamburger Grundstücke geeignert für diese Energiequelle.

4.2. Das Grundwasser liegt regional sehr unterschiedlich tief. Bei großen Förderhöhen fallen daher hohe Pumpkosten an, da die Lageenergie des gepumpten Wassers bei der Rückeinleitung in einen Schluckbrunnen nur dann zurückgewonnen werden kann, wenn dort der Wasserspiegel höher als 8 Mater unter dem Gelände liegt. Andernfalls reißt die Wassersäule ab und die Pumpkosten steigen stark an.

4.3. Gelöste Stoffe im regional sehr unterschiedlichen Grundwasser können nach kurzer Betriebszeit zum Ausfall der Anlage führen und dauerhaft hohe Wartungskosten verursachen. Ein wartungsarmer Betrieb über Jahre und Jahrzehnte ist nur in wenigen Ausnahmen oder mit hohem Material-und Technikeinsatz möglich. Die Grundwasserwärmepumpe ist daher immer eine Individuallösung, für die kaum allgemeingültige Richtlinien und vor allem keine universellen Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsrechnungen erstellt werden können, denn Wartung ist ein Großer Kostenfaktor.

Es versteht sich daher von selbst, dass eine Konzentration auf Boden- und Erdwärme daher erste Priorität genießt vor anderen Quellen der Umweltwärme.

Die Erdsonde

Erdsonden nutzen Erdwärme, die über das Grundwasser herangeführt wird, fördern dieses grundwasser aber nicht zur Oberfläche sondern kühlen es mittels einer Sole-Wasser Wärmepumpoe ab. Hierzu werden Kunststoff-Rohre senkrecht in einem vertikal verlaufenden Bohrloch in den Boden eingelassen . In den Rohren zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die dem Boden und dem Grundwasser in tieferen Schichten Wärme entzieht. Üblich und in Hamburg genehmigungsfähig sind Bohrtiefen zwischen einigen Metern bis zu 200m . An der Oberfläche ist dafür kaum Platz nötig. Sind die Sonden erst einmal im Boden verschwunden, sind sie von außen unsichtbar.

Dafür sind die Bohrungen recht teuer. Fachleute rechnen mit etwa 150 bis 300 Euro pro Meter – je nachdem, wie der Untergrund beschaffen ist.

Als ein großer Nachteil der Erdsonde kann ihre geringe Nachhaltigkeit gewertet werden. Kurz gesagt, die Sonden sind störanfällig.

Warum sind Erdsonden wenig nachhaltig?

Ist die Verpressmasse zwischen den Rohren und dem das Bohrloch begrenzenden Gestein erstarrt, gibt es keinen Zugang mehr. Die Verpressmasse muss nun die themischen Spannungen aufnehmen, die duch die hohen Längenausdehnungskoeffizienten der PE-Rohre (0,15 - 0,20 mm/m K) auftreten. Gleichzeitig kann das Rohr aber nicht ausweichen. Es entstehen Materialspannungen, die zur Ermüdung und zu Undichtigkleiten führen, fast immer am Sondenfuß. Von nun an kontaminieren Sie das Grundwasser mit teurem Glykol, das sie so lange achfüllen müssen, bis ein neues Loch gebohrt und eine neue Sonde im Garten versenkt und angeschlossen ist. Andernfalls sitzen sie im Kalten.

Erdsionen haben noch einen weiteren oft unterschätzten Nachteil:

Wird ihnen zu viel Wärme entzogen, bildet sich direkt um die Sonde herum ein Eispanzer, der bekanntlich ein sehr schlechter Wärmeleiter ist. Ihre Wärmepumpe muss dann viel tiefer abkühlen als es nötig wäre, wenn es diesen Eispanzer nicht gäbe. In ungünstigen Fällen reicht die sommerliche Heizpause nicht aus, um das Eis abzutauen und so baut sich der Panzer über die Jahre zum Permafrostkörper auf. Ihre Heizkosten explodieren und die Pumpe verschleißt. Sie können nichts dagegen unternehmen.

Das Grundwasser reicht in Hamburg bis wenige Meter und die Geländeobefläche. Eine Erdsonde taucht also in ganzer Länge in den Grundwasserkörper ein. Da Hamburgs Umgebung ein geringes Relief hat, herrscht auch im Grundwasser nur wenig Fließbewegung. Es wird somit wenig Energie durch vorbeiströmendes Grundwasser der sonde zugeführt. Das Vereisungsrisiko steigt.

Zuammenfassend muss leider festgeshalten werden, dass kleine Erdsonden in Hamburg nicht die beste Wahl sind, wenn langlebigkeit und störuzngsfreier Betrieb im EFH gefordert sind.

Erdkollektoren - Flächenkollektoren

Deutlich günstiger, betriebssicherer und haltbarer als Erdsonden sind Graben- oder Flächenkollektoren. Dabei ist das Heizen mit solchen Kollektoren nur etwa 10% weniger effektiv als mit einer gut funktionierenden Sonde. Die Erdkollektoren der Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzen die gespeicherte Wärme im 0,8 m bis 1,6 m tiefen Erdreich. Die Wärmeenergie im Erdreich entstammt überweigend der direkten Sonneneinstrahlung auf den Boden und in noch viel größerem Umfang den Niederschlägen die durch das Bodensubstrat dem Grundwasser entegegen sickern. Mit Erdwöärme hat dies alles aber nicht viel zu tun.

In Hamburg hat der Klimawandel in den letzten 20 Jahren zu einer bemerkenswerten Konzentrierung der Niederschlagsmenge auf die Wintermonate geführt, also auf die Heuzperiode. Hier im Norden Deutschlands hilft uns somit der Klimawandel, der andernorts so bedrohlich in die Lebensgrundlage der Menschen eingreift ausnahmsweise beim Heizen, denn Niederschläge tragen athmosphärische Wärme direkt in die oberen Bodenschichten, dorthion, wo unsere Kollektoren verlegt sind. Diese Wärme gelangt aber nicht zu den Erdsonden, denn die reichen in kalte, von Oberflächenwässern weitgehend abgekoppelte Grundwasserleiter hinein.

Der Erd-oder Grabenkollektor ist somit für die geologischen und meteorologischen Gegebenheiten Hamburgs tatsächlich die nachhaltigste, effizienteste und auch langfristig ökonomischse Umwelt-Weärmequelle, die alle anderen Lösungen im EFH weit in den Schatten stellt.

Verlegung

Erdkollektoren werden in einer Tiefe von ca. 1,5 Metern horizontal im Boden verlegt. Bohrungen sind nicht nötig. Der Platzbedarf ist allerdings groß.

Warum sind Erdkollektoren so beriebssicher

Da Erdkollektoren eine vergleichsweise große Obefläche haben, über die Wärme in den Untergrund dringen kann, kommt es nicht zum Aufbau eines permanenten Eiskörpers im Boden.

Welche Fläche brauche ich?

Als Faustformel gilt: Zu beheizende Fläche mal zwei. Wer auf 100 Quadratmetern wohnt, müsste also im Garten bis zu 200 Quadratmeter für die Flächenkollektoren einplanen.

Das gilt zum Beispiel bei den sandigen Böden Hamburgs, die eine eher schlechte Wärmespeicherfähigkeit besitzen. Die verlegten Rohre sind mit einer Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel gefüllt, das die gewonnene Erdwärme gut transportieren kann.

Die große benötigte Fläche für die Erdkollektor-Auslegung kommt aufgrund der vorgeschriebenen Abstände zwischen den Rohren zustande, die unbedingt eingehalten werden müssen: Die große benötigte Fläche für die Erdkollektor-Auslegung kommt aufgrund der vorgeschriebenen Abstände zwischen den Rohren zustande, die unbedingt eingehalten werden müssen:

- DA 20: 30 cm

- DA 25: 50 cm

- DA 32: 80 cm

- DA 40: 120 cm

Weitere Sicherheitsabstände:

- zu Wasserleitungen: 1,5 m

- zu Kanälen: 1 m

- zu Gebäuden: 1,2 m

Warum sind Erdkollektoren so extrem haltbar und nachhaltig?

Die Rohre der Erdkollektoren sind im Sand verlegt. So können Ausdehnung und Schrumpfung der Rohre keine Schäden verursachen. Die Lebensdauer von Flächen-Kollektoren wird von den Herstellern im Allgemeinen als „nahezu unbegrenzt“ angegeben.

In der Praxis bestehen jedoch große Unterschiede, die sich vor allem aus den physikalischen Rahmenbedingunen ergeben..

Die Entscheidungsfindung: Kommt eine Heizung über Erdkollektoren auch bei Altbauten in Frage?

Erdkollektoren mit Wärmepumpe rechnen sich am ehesten bei niedrigen Vorlauftemperaturen bis 55 Grad. Damit die Zimmer trotzdem warm werden, sind möglichst großflächige Heizkörper sinnvoll, etwa Fußboden- und Wandheizungen, aber auch große herkömmliche Radiatoren.

Läßt sich in meinem Altbau eine Wärmepumpe nachrüsten?

Dafür gibt es einen einfachen Test: An einem sehr kalten Tag im Winter wird die Vorlauftemperatur auf 45 Grad begrenzt. Dann werden alle Heizkörperthermostate aufgedreht. Wenn das Haus wohlig warm wird, kann sich die Wärmepumpe im Altbau lohnen. Falls nur ein oder zwei Heizkörper nicht genug Leistung bringen, kann es genügen, diese gegen größere Radiatoren auszutauschen.

Experten schätzen, dass gut ein Drittel der bestehenden Gebäude ohne weiteres mit Erdwärmeheizungen ausgerüstet werden können. Bei einem weiteren Drittel müsste man etwas genauer hinschauen und zum Beispiel über Einzelmaßnahmen nachdenken, wie neue Fenster oder eine gedämmte Kellerdecke. Nur rund ein Drittel der Altbauten müsste erst umfassend energetisch saniert werden, bevor eine Erdwärmeheizung installiert werden kann.

Wegen ihrer höheren Effizienz kommen Erdwärmepumpen für Altbauten eher in Frage als Luftwärmepumpen.

Die Stadt Hamburg hat mit ihrem Leitfaden Erdwärmeentzung eine hervorragende Handreichung entwickelt, die ich als Einstiegslektüre empfehlen möchte. Hier wird auf dieses Wissen aufgebaut.

Referenz- und Prüfanlage

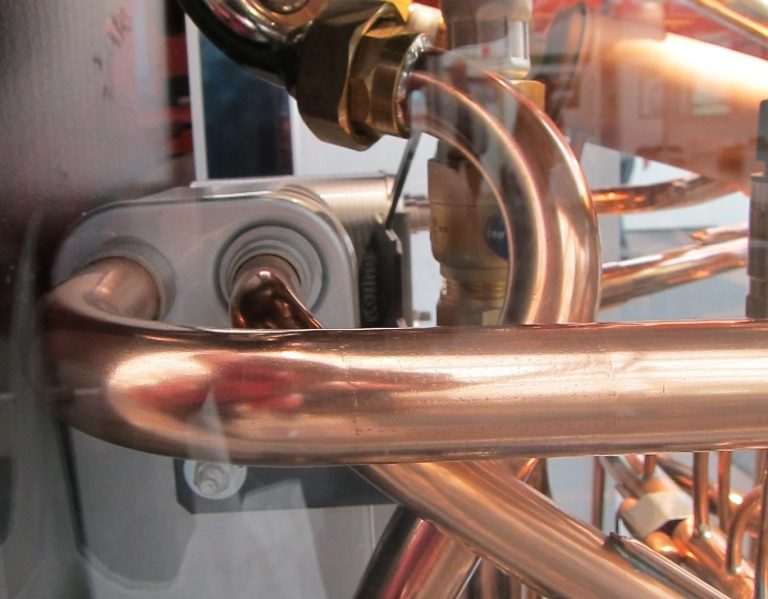

Herstellen der Haupt-Soleleitung unserer Referenz- und Prüfanlage in Hamburg Tonndorf

400m unter Hamburg

Die Verlegung von 400m Grabenkollektoren im Erdkollektoren- Messfeld der KEHC. Es wurden ausschließlich nahtlose PE-Rohre ohne jede Schweißnaht nach einem von uns speziell entwickelten Verlegesystem verarbeitet. Unser Messfald hat hierdurch eine fast unbegrenzte Lebensdauer und kann über Generationen genutzt werden.

Unsere Referenzbäume

Sieben Gartenbäume auf dem Messfeld sind seit 2016 mit Sensoren versehen. Die Vitaldaten wie Saftfluss und Holzzuwachs werden seither engmaschig dorkumentiert und mit Wetter- und Sensordaten aus dem Messfeld verrechnet um Einflüsse der Bodenabkühlung auf die Vitalitätswerte der Vegetation zu erforschen. Diese Daten fließen in Ihre massgeschneiderte Softwarelösung ein.

Saftflusssensoren

Die Erfassung der Vitalitätsparameter erfolgt mithilfe der Granier-Methode. Die Saftflusssensoren sind mit zwei Nadeln ausgestattet. Eine Heiznadel und eine Messnadel die die Temperaturen des Saftstromes sehr genau erfasst.

Dendrometer

Baumstämme ziehen sich tagsüber zusammen und dehnen sich nachts wieder aus. Diese täglichen Veränderungen resultieren aus der Wassersättigung des Baumes. Die wichtigsten Faktoren, die die Wassersättigung beeinflussen, sind die Transpiration der Blätter und Nadeln sowie die Verfügbarkeit von Wasser im Boden. Wir erfassen diese täglichen Schwankungen automatisch mit Dendrometern. Die gewonnenen Daten liefern uns wertvolle Informationen über den Trockenstress, das Wachstum des Baumes und den Einfluss der Bodenabkühlung auf die Vitalität des Gartenbaumes.

Datenübertragung

Die Daten werden über die feste Verkabelung des Messfeldes direkt in unserem Prozessrechner gespeichert und verarbeitet.